近日,由國家新聞出版署組織實施的2024年經典中國國際出版工程和絲路書香工程立項公示結束,我校文學院工匠與文明研究中心潘天波教授的著作《審物:18世紀之前歐洲對中華諸物的描述與想象》成功入選“絲路書香工程”,翻譯輸出的文種為阿拉伯文。

“絲路書香出版工程”是由中宣部批準立項的中國新聞出版業唯一進入國家“一帶一路”倡議的重大項目,項目大類涵蓋重點翻譯資助項目、絲路國家圖書互譯項目、漢語教材推廣項目、境外參展項目等。該項目旨在支持我國出版單位向“一帶一路”共建國家輸出中國優秀圖書,推動體現國家意志、代表國家水準、傳承中華文明、反映時代風貌、適于國際傳播的優秀圖書在“一帶一路”沿線國家的翻譯出版。

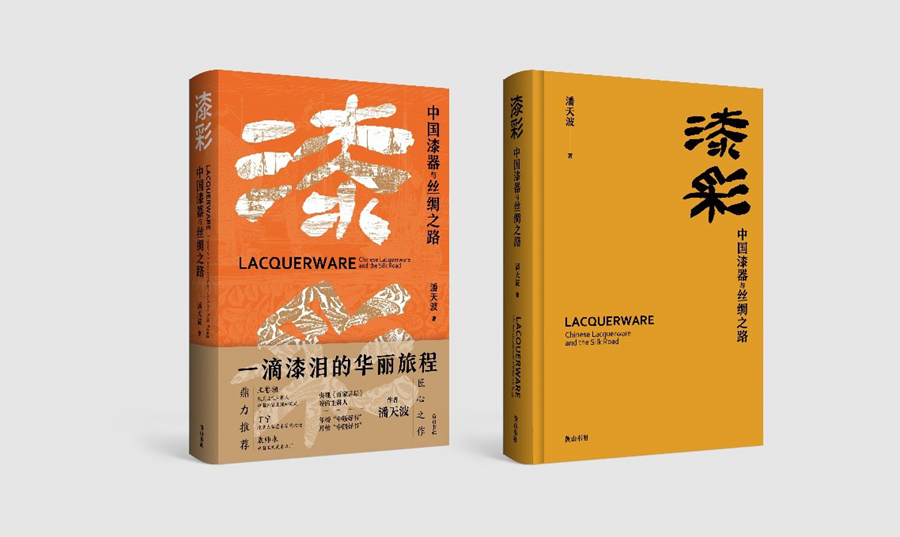

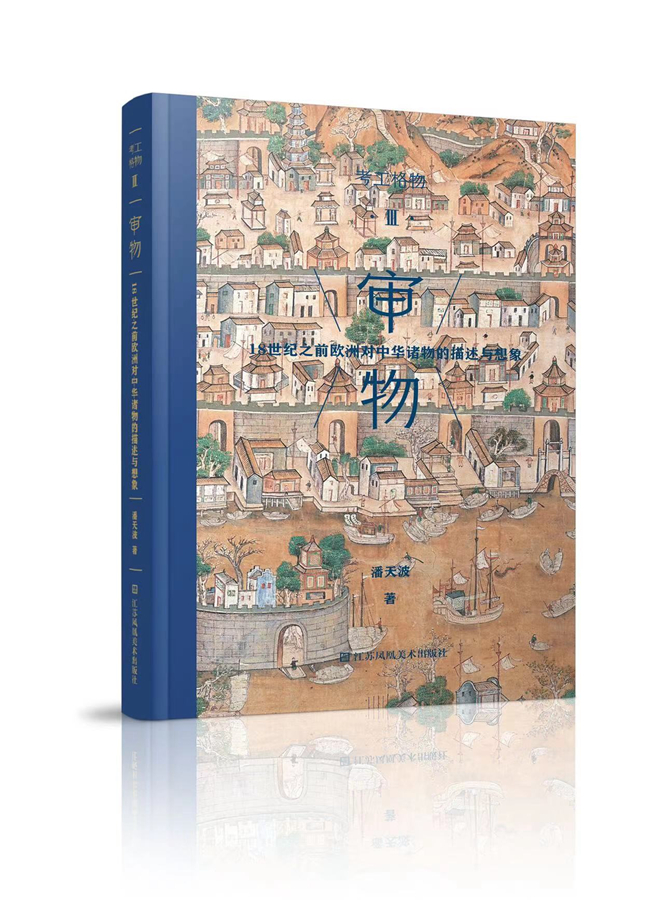

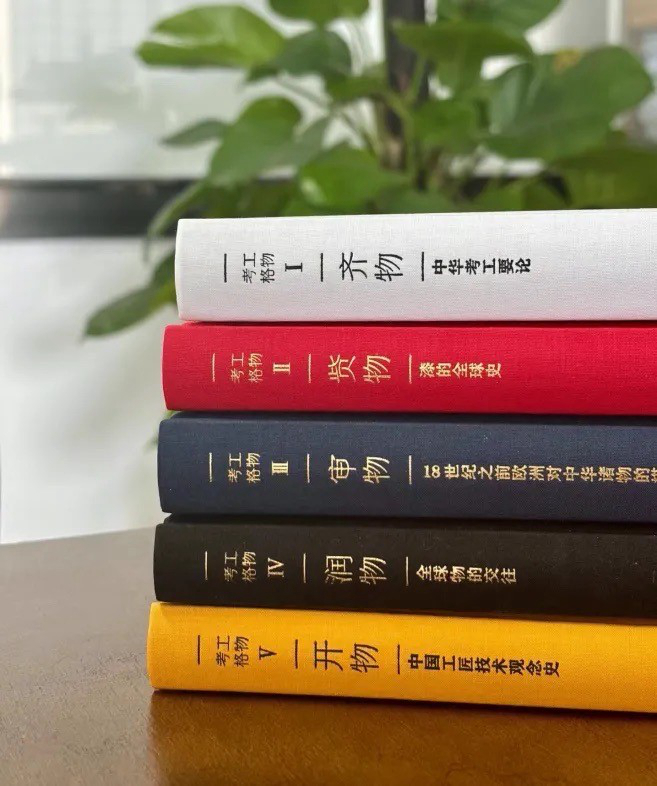

本次成功申報項目《審物:18世紀之前歐洲對中華諸物的描述與想象》,是潘天波教授所著《考工格物》(全5卷含《齊物》《貲物》《審物》《潤物》《開物》,江蘇鳳凰美術出版社)系列圖書的一種,該書系曾成功入選2022年國家出版基金資助項目,榮獲江蘇省新聞出版局、江蘇省出版協會“2023蘇版好書”,并入選2024年第3期人文社科“中文原創好書榜”。這是潘天波教授繼《漆彩——絲綢之路與中國漆器》入選世界著名出版集團——德國施普林格出版集團(Springer Group)2023年“一帶一路”出版合作典型案例項目(黃山書社,輸出文種為英文)之后,又一成果“走出國門”,是我校在國家“走出去”重點圖書翻譯項目領域的重要突破,展示了我校在用活用好中華優秀傳統文化資源、講好中國故事、傳播好中國聲音方面的研究實力,為促進中外文化交流與互鑒作出了積極貢獻。

《審物》簡介

在全球交往體系下,從13世紀旅行家馬可·波羅到17世紀傳教士安文思,“物的描寫”與“物的想象”已然成為他們建構良好“中國形象”的重要途徑。然而到了1793年馬戛爾尼使團來華后,良好的“中國形象”在歐洲人心目中轟然倒塌。本著以歐洲“文藝復興”時期(14—16世紀)來華傳教士馬可·波羅撰寫的《馬可·波羅游記》(1299年)和門多薩撰寫的《中華大帝國史》(1585年)以及“啟蒙運動”時期(17—18世紀)利瑪竇、曾德昭、安文思、杜赫德分別撰寫的《基督教遠征中國史》(1615年)、《中華帝國》(1642年)、《中國新志》(1688年)、《中華帝國全志》(1735年)為案例,較為詳實地描述了歐洲近代兩大思想解放運動時期來華傳教士在歐洲中心主義立場下對中華工匠文化的另樣回應,確證了中華諸物對歐洲文藝復興和啟蒙思想的深遠影響,揭示了中華諸物在歐洲世界崛起過程中的作用,并闡釋了全球文明交往中的中華工匠文明之獨特價值。

《考工格物》書系書影

(一審:葛大偉,二審:鄭曉坡,三審:殷子鈺)